Pilar Fernández Senac

La culpa y sus culpables

AUTORA:

Pilar Fernández Senac

FECHA

17 septiembre 2020

CONTACTO

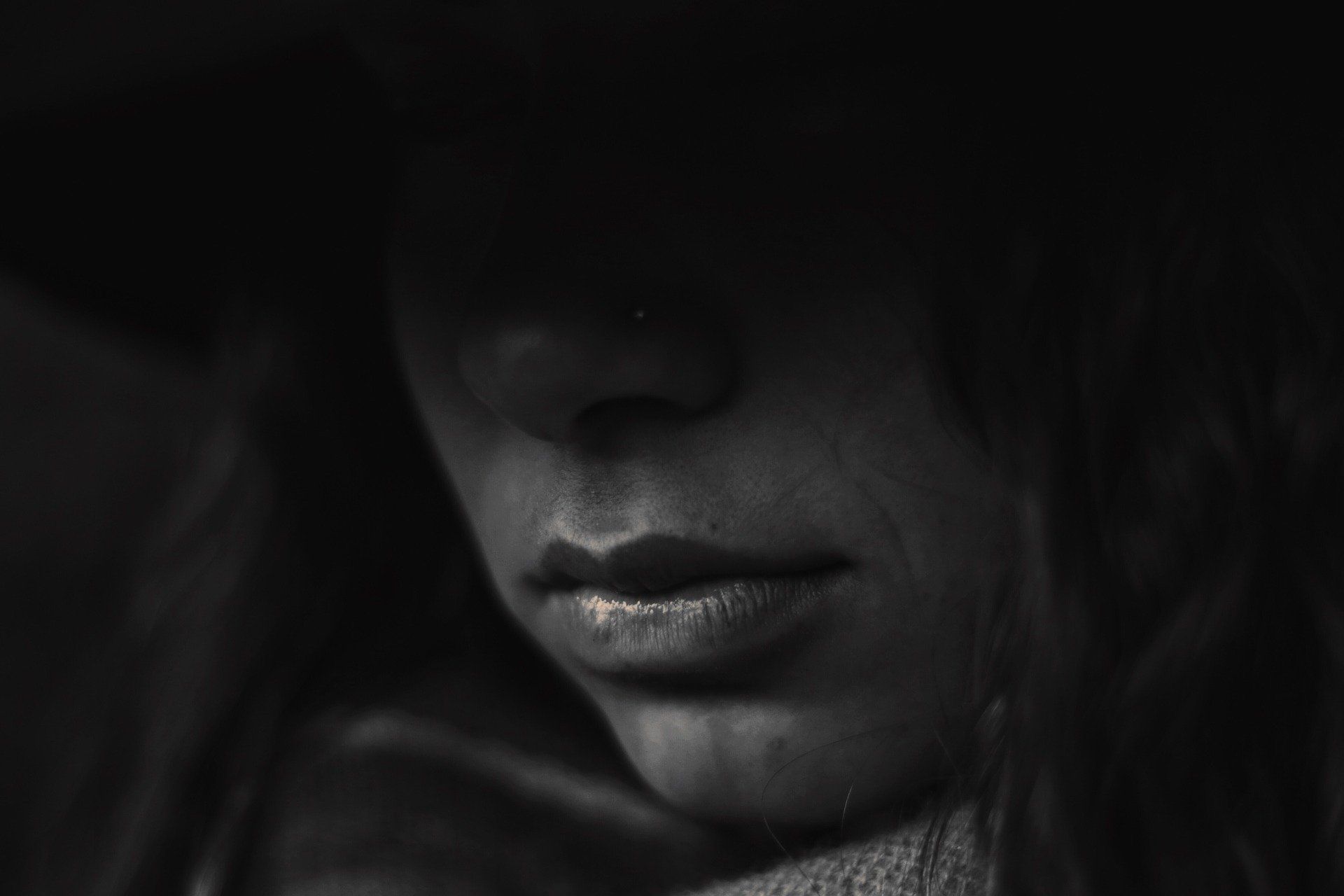

Ya no dolía, ya no. Hacía tiempo que los golpes solo provocaban en ella cierta incomodidad, el pozo de lágrimas se había secado hacía mucho, dejando únicamente la esperanza de que se cansará pronto. Hoy, el arañazo de su rostro ni siquiera escocía; la patada en las costillas tan solo le robó el aíre unos segundos; las palabras, lanzadas como piedras llenas de desprecio, esas, esas se quedaban en su alma macerando para después.

Mientras se aovillaba sobre sí misma con el rostro pegado a la pared, aguardando el siguiente insulto en forma de palabra o de golpe, recordó que, hacía pocos días, había sido su aniversario, veintinueve años; treinta y uno de humillación.

Lo que sí dolía era la certeza de que siempre sería así, porque jamás podría marcharse. Dolía reconocerse tan cobarde, tan acostumbrada a vivir entre batallas en las que siempre perdía. Le apretaba las entrañas esperar algo mejor y saber que ella nunca lograría ir a buscarlo, las hacía sangrar más que sus destructivas caricias. Amargaba y quemaba admitir que los pocos momentos en los que él no era rabia, ni odio, ni dueño, ella se dejaba arrastrar por esa personalidad arrolladora y por el resquicio de esperanza que creía ver en el mínimo gesto que no implicara violencia. Sin embargo, no se engañaba, ya había aprendido que el “puede cambiar” había dejado de ser una posibilidad. Lo peor de todo, que ella ya no cambiaría tampoco. No sabía, no podía.Jamás había soñado una vida mejor, ¿cómo hacerlo si, cuando pudo comenzar a soñar con horizontes limpios y lejanos, él se cruzó en su camino alejando la posibilidad de creer que todo podía ser distinto?

Dolía que, a pesar de que ni siquiera su cuerpo, convertido en cobijo de sus hijos, se hubiera librado de sus rudas y groseras manos, incapaces de respetar esa vida que crecía en su interior, ella siempre tendría que agradecerle que ellos estuvieran en su vida.

Nunca estuvo cerca de la muerte, nunca la había golpeado tanto, pero ella, cada vez con más frecuencia, lo deseaba. Ojalá él tuviera las narices de hacer lo que ella no se atrevía y acabara con todo de una vez por todas.

Llevaba un rato agazapada, escondida en sí misma, el mismo que ya no escuchaba su voz ni sentía su ataque. Se desenroscó, despacio, tanteando la posibilidad de que aún siguiera allí, desentumeciendo su dolorido cuerpo y su alma maltrecha. Todos los movimientos lentos, cautelosos, expectantes; todas las inhalaciones para hacer entrar aire a sus pulmones llenas de culpa; las exhalaciones, un canto adormilado a la resignación, al miedo.

Camino del baño escuchó voces en la cocina, siseos rabiosos, gritos callados llenos de odio que la detuvieron en seco. Su hijo mayor debía estar allí, debía estar enfrentándolo, como otras tantas veces, como todas esas veces que solo sirvieron para acabar a golpes entre ellos, hasta que ella mediaba.

Cuando ella se interponía, el objetivo de su marido cambiaba haciéndole pagar el atrevimiento de ese mequetrefe, como llamaba a ese hijo grande y bueno que compartían. ¿Estaba mal dejar que su hijo se enfrentara a él? ¿Estaba mal ser tan cobarde que solo deseaba que alguien más librara esa batalla por ella? ¿Estaba mal quedarse parada en el pasillo, para ver si el monstruo deponía las armas por una vez?

—¿De verdad te crees capaz? —bramó su marido en un tono entre la risa y la rabia que hizo que erizó todo el vello de su maltratado cuerpo—. Pues venga, valiente —desafió con chulería—, estoy rodeado de cobardes que no valen una mierda, así que no me hagas creer que tienes cojones.

En ese instante, reaccionó, no sabía por qué, pero sabía que debía apresurarse hasta la cocina. Un estruendo retumbó en toda la casa, las paredes temblaron haciéndola parar. Y, cuando aún no se había desvanecido el eco de ese primer trueno, otro rasgó el aire. Y su vida.

No podía respirar. El silencio en el que se sumieron esos muros la estaba asfixiando.

Su mente, dolorida y aletargada, no sabía qué había ocurrido y tenía que descubrirlo. Antes de volver a ponerse en movimiento, unos pasos vacilantes se acercaron a ella y la obligaron a levantar la vista. Su hijo, su adorado niño, ese hombre tan diferente a su padre, la miró con los ojos llorosos y la apretó en un abrazo tembloroso antes de susurrar:

—Se acabó, mamá, se acabó.

Y ella lloraba angustiada, pero no por ese hombre que se creía mejor por derecho y que sólo fue una sombra miserable sin apenas humanidad; no por ese hombre, que era tan débil que necesitaba rodearse de más debilidad, aunque fuese falsa, para poder soñarse fuerte. No, por él no podría llorar jamás.

Entre las infinitas y culpables gracias que se desbordaban de sus labios, lloraba por ese hijo valiente que había roto sus cadenas; por ese niño que fue testigo de tanto dolor; por ese hombre generoso que había arruinado su vida por liberar la suya. Y abrazados en el pasillo, los encontró la policía.

Curro

¡¡Excepcional!!

Felicitaciones.

Citar Comentario

Citar Comentario

pilar

Muchas gracias, me alegro de que te haya gustado.

Citar Comentario

Citar Comentario